Récit d’une autre époque – Mourir à Saint-François

Mourir à Saint-François au milieu du siècle dernier

par Léonard Lemieux.

Récit d’une autre époque – Mourir à Saint-François • Il y a bien deux ou trois lunes passées, une nouvelle télévisée puis reprise dans les journaux a soulevé un tourbillon de commentaires peu nuancés avant que ne retombe rapidement la poussière et depuis, silence radio complet. Était-ce un ballon d’essai ou un projet mûri? On ne saurait le dire, mais toujours est-il qu’une coopérative funéraire de Québec faisait connaître son intention d’offrir un service de bar dans ses établissements à l’occasion des rencontres et veillées mortuaires. Quel beau sujet de querelles entre anciens et modernes ! Certains ont dit qu’il y avait toujours des limites à ne pas dépasser, d’autres soutenaient que si des réunions de famille au temps des Fêtes dégénéraient quelquefois en prises de bec sous l’effet de l’alcool, ce pourrait être pire dans un salon mortuaire surtout quand un pécule patrimonial entrait en jeu. Bref, disons d’emblée que la perception de la mort aujourd’hui a très peu en commun avec ce que nous avons vécu dans notre jeune âge. La mort était alors omniprésente dans nos vies, on mourait à la maison, le cimetière occupait le centre du village, on portait le deuil des mois durant et nos manuels scolaires nous faisaient conjuguer le verbe agoniser à tous les temps et à tous les modes. Qu’en est-il maintenant ? C’est tout le contraire que nous connaissons; alors que pour nous, c’était la naissance qui était occultée ( la cigogne, le bébé acheté chez Dupuis et Frères, les sauvages qui étaient passés),en ces temps de modernité, « les enfants connaissent tout de la conception, mais ne savent rien de la mort » comme l’a écrit le chroniqueur Richard Martineau à l’occasion du décès de son père.

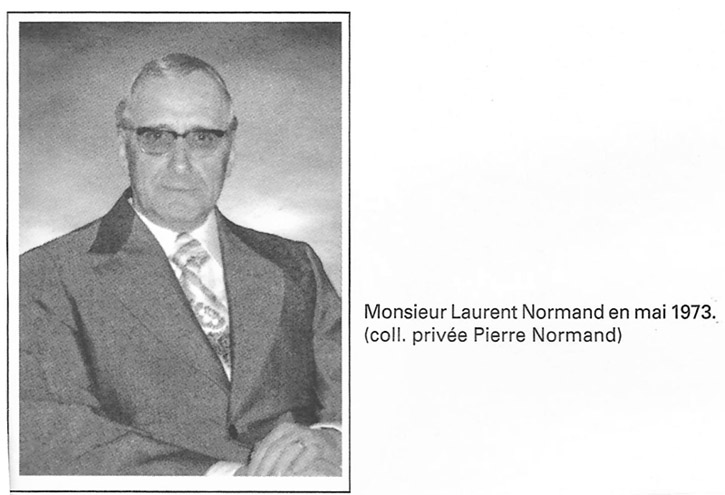

En ce temps-là, pour reprendre l’expression de l’Évangile, la nouvelle d’un décès se propageait à partir du clocher paroissial et l’on pouvait savoir s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme uniquement par le tintement des cloches qui sonnaient le glas. Commençait alors le rituel funéraire qui devait traditionnellement s’étirer sur trois jours. Le défunt embaumé était exposé dans la pièce principale de la maison, d’habitude le salon tout drapé de noir éclairé de quelques pâles sources lumineuses pour accentuer la gravité du moment. Chez nous, à compter de 1965, Laurent Normand offrira le service d’exposition dans un salon funéraire situé en face du presbytère avant de construire sur la 1re Rue Ouest la résidence que nous connaissons actuellement. Malgré l’usage généralisé du cercueil, les gens utilisaient encore l’ancienne expression « être sur les planches» pour désigner la période d’exposition. À la porte, une couronne ou plus simplement un ruban noir appelé «crêpe » indiquait aux passants que la mort était passée dans cette maison. En présence du corps, on récitait des prières, on disait le chapelet, on parlait à voix basse tout en relevant des souvenirs liés au défunt. Le soir venu, la famille et les amis mettaient sur la table de la cuisine quantité de plats préparés en commun, ce qui atténuait la lourdeur du moment et favorisait les échanges d’amitié. Quand la famille se retirait pour la nuit, des voisins assuraient la veille du corps. Sous toute réserve, je m’avancerai à vous révéler que bien des légendes rurales ont couru au sujet de ces temps de garde nocturne souvent bien arrosés où l’horaire des oraisons était peu ou prou observé. Voici venu le jour des funérailles; le corbillard se présente à la résidence et les porteurs choisis par la famille sont arrivés bien à temps. Point n’est besoin de vous révéler mon âge si je vous dis que j’ai connu le corbillard paroissial et son attelage de chevaux, type de véhicule lugubre dont la jeunesse des années 2000 apprend l’existence grâce aux aventures filmées du sinistre comte Dracula. Au début des années ’50, l’entreprise de Laurent Normand était déjà équipée de corbillard automobile, même que pour parer aux imprévus de l’hiver, cette maison avait acquis un véhicule Bombardier qu’on appelait « snowmobile» et dont je puis vous parler en connaissance de cause, car c’est dans ce véhicule précis, en pleine tempête de neige, que mon arrière-grand-père maternel Achille Lapointe fut porté à l’église le 19 mars 1954.

Comme les gens de Saint-François forment une société au tricot serré, les élèves des écoles proches du village et les demoiselles du couvent contribuaient à grossir l’assistance à la cérémonie. Notre entrée à l’église me perturbe encore : selon les moyens financiers de la personne décédée ou du vouloir de sa famille, l’église se présentait plus ou moins en deuil, banderoles noires, statues voilées à des degrés différents car il y avait des services dits de première classe, de deuxième classe et de troisième, un peu comme dans les avions d’aujourd’hui. Cette façon de catégoriser l’ultime départ fut abolie par l’Église à suite du concile Vatican II selon ce que m’a appris l’évêché de Sainte-Anne-de-La-Pocatière. Quelques minutes avant l’ouverture des grandes portes de l’église, les cloches se mettaient à pleurer, l’orgue faisait vibrer l’atmosphère et le brouhaha de l’arrivée prenait fin subitement avec les premières invocations du célébrant. Arrivait alors le moment solennel quand le cortège empruntait l’allée sud; précédant le cercueil et accompagné du porteur de la croix noire de tempérance, celui qui pour moi a toujours incarné le symbole du parfait directeur de funérailles, M. Laurent Normand s’avançait d’un pas mesuré d’une lenteur protocolaire. Quelle dignité il affichait : pantalon gris rayé de noir, redingote, cravate et faux col, gants gris et enfin cet impressionnant haut-de-forme qu’il portait à hauteur de poitrine ! Juste avant d’atteindre l’avant de la nef, on s’arrêtait pour permettre au sacristain Ernest Boulet d’ouvrir un panneau du catafalque dans lequel le cercueil disparaissait, prélude à la disparition finale. Je ne m’attarderai pas à vous décrire ce qu’est un catafalque sinon pour vous apprendre que cela ressemblait à un tombeau surélevé, tout noir et entouré de grands cierges. Une pareille construction me semblait tellement morbide qu’elle rendait le sermon sur la mort tout à fait inutile. Chaque messe d’enterrement venait avec le Dies Irae, les Requiescat in pace et la sortie s’effectuait au chant de In paradisum. Au cimetière, les dernières prières récitées, le geste de la fin revenait au directeur des funérailles qui appuyait sur le mécanisme laissant descendre le cercueil au dernier repos. Le fossoyeur faisait le reste. O tempora! O mores! De nos jours, la réalité la plus incontournable de la vie se retrouve balayée sous le tapis; est-ce dû à une poussée vers le matérialisme, à un glissement des valeurs morales, à une désaffection du sentiment religieux ? Je ne risque aucune réponse, mais il demeure que la mort malgré tout s’avère encore une excellente occasion d’amener les vivants à fraterniser.

N.B. Mes remerciements aux Productions Laurent Normand inc. qui ont réalisé l’édition de LA MORT AU FIL DU TEMPS, La famille Normand, un siècle de pratique funéraire suivi de Rites d’autrefois, par Yves Hébert et Alain Franck, 2002.

En lien avec le sujet abordé, on lira aussi MOURIR HIER ET AUJOURD’HUI par Serge Gagnon, P.U.L. Québec, 1987.